この記事の目次

自己紹介

初めまして、慶應義塾大学環境情報学部新一年のきまたです。

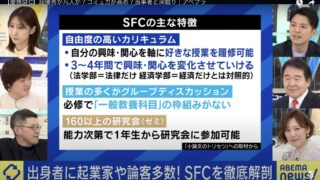

私は元々経済学に興味があり、神戸大学経済学部を志望していました。しかし、志望しているうちに大学4年間の勉強内容を経済学でほとんど占めてしまうのがもったいなく感じるようになりました。その時、高校の同級生から慶應SFCの存在を聞き、SFCの自由さに惹かれSFC受験を決意しました。しかし、神戸大学経済学部も自分の中で捨てきれていませんでした。

神戸大学と慶應SFC対策の勉強時間の配分については、共通テストまでは8割神戸大学、共通テストの勉強、2割はSFCの勉強(SFC数学については夏から開始、SFC小論文については2025年1月開始)、SFC本番までは全てSFCの勉強、SFC受験が終わってから神戸大学の勉強を再開しました。

具体的な勉強時間については、以下の通りでした。

- 高校3年生の春…約4時間/日

- 高校3年生の夏…約6時間/日

- 高校3年生の秋…約3時間/日

- 高校3年生の秋…約3時間/日

※いずれも自習時間のみ

中学生の頃から数学が好きだったのもあり、数学の順位は高校の中でも上位でした。

プロフィール・受験結果

出身高校:愛知県の公立高校(偏差値70)

塾:東進衛生予備校(ただし、塾での時間は9割以上自習して過ごしました)

受験結果

神戸大学経済学部 不合格

慶應義塾大学総合政策学部 不合格

慶應義塾大学環境情報学部 合格

早稲田大学人間科学部 合格

数学の勉強方法

数学は好きだったので高校1年生の頃からかなりの時間勉強していました。(高校1年生から受験までに、3,500時間程度)

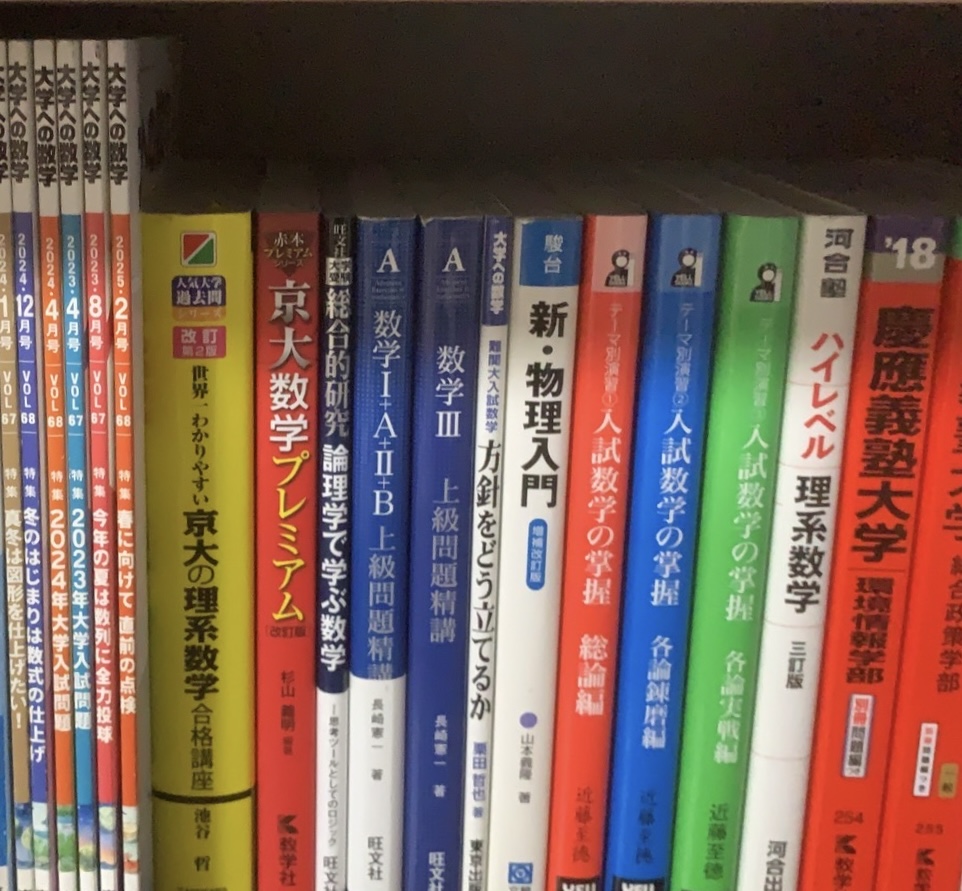

数学で使用した参考書

- 青チャート1A2B3C

- 1対1対応の演習1A2B3C

- 新数学スタンダード演習1A2B

- ハッと目覚める確率

- 数学の真髄―論理・写像―

- ハイレベル数学1A2Bの完全攻略

- ハイレベル数学3の完全攻略

- 上級問題精講1A2B(3割程度)

- 上級問題精講3C(9割程度)

- 世界一わかりやすい京大の理系数学

- 京都大学過去問20年分

- 入試数学の掌握総論編

- 入試数学の掌握各論練磨編6割程度

- 入試数学の掌握各論実践編3割程度

- 大学への数学(暇なときに読んでた)

- SFC過去問30年分(総合政策学部、環境情報学部それぞれ15年ずつ)

数学に関しては、上記の参考書をやってSFCの独特な形式に慣れれば高得点が安定しました。余談ですが、京都大学の数学はかなり面白い問題が多いのでお勧めです!!

個人的に、慶應SFC数学は、時間が厳しい試験というよりは、一回躓くのが命取りになりかねない試験だと考えています。なぜなら、慶應SFCの数学は形式が独特な上に発想まで独特な問題がしばしば出ます。

もしもその問題に対して想定解とずれた見方をしてしまったら正しい視点に戻るのはかなり難しい気がします。その結果、時間が足りなくなって、点数も芳しくないものになりやすいと考えています。

ただ、たまに数学3を利用してゴリ押しで解ける時もあるので、余裕のある人は数学3もしっかり学習することをお勧めします。

SFC受験で数学を使う予定の人におすすめの勉強法

まずは、基礎的な参考書で網羅的な学習をしましょう。基礎的な問題に関しては見た瞬間に方針が浮かぶのが望ましいです。

これが出来るようになったら、ある程度レベルの高い参考書(1対1対応の演習、新数学スタンダード演習、ハイレベル数学1A2Bの完全攻略、ハイレベル数学3の完全攻略などがオススメ)に取り組み、基礎的な参考書で学んだ解法をどのような場面で使うのかを意識しながら問題演習にひたすら取り組む。

ある程度経験を積んだら、自分の持っている知識を体系化するのが重要です!これが高得点を安定して取れる実力の土台となります。

あとはひたすら慶應SFCの過去問に取り組み、SFCの形式に慣れましょう。SFCの数学は100個以上マークする必要があり、それに10分弱かかるので、過去問演習する際には、マークも実際にするor実際の試験時間(120分)- マークするのにかかる時間(10分)=110分で過去問演習に取り組むのがいいと思います。

慶應SFC小論文の勉強方法

小論文に関しては、主には赤本(過去問)・「小論文のトリセツ」しか利用していません。

具体的な勉強内容としては、「小論文のトリセツ」の動画を視聴し、自分が目指すべきSFC小論文のゴールをなるべく具体的にイメージしました(人によって目指すべきSFC小論文のゴールが違うのは当然です)。

次に過去問演習を通して、目指すべき小論文に近いものを作ることに全力を注ぎました。1年分やるのに4〜5時間かかることも。

演習が終わったら、赤本や「小論文のトリセツ」の解答を読んで、目指すべきSFC小論文のゴールの修正を行いました。その後、自分の解答と赤本や小論文のトリセツの解答、目指すべき小論文との距離を知りそれを埋めるにはどうすれば良いのかをひたすら考えました。私の場合、総合政策学部、環境情報学部それぞれ5年分の計10年分この方法で勉強をしました。

私が慶應SFC小論文で一番大切だと思うのは、問題に適切に回答できており、SFCに対する思いが伝わるような小論文を書くことです。しかし決してこれは簡単なことではありません。SFCに安定して合格する実力をつけるには、英語や数学、情報に加え小論文の実力をあげることが非常に重要です。慶應SFC小論文は非常に特殊で対策がかなり難しいため、SFCの合格水準まで実力を上げるには、SFCに対する知識をもった第三者の力を借りるのが最も手っ取り早く、安全な勉強法だと思います。私は、「小論文のトリセツ」に助けられました。

慶應SFCの小論文はとても難しいですが、正しいやり方で、十分な勉強時間を確保すれば十分合格を狙えます。

また、過去問を取り組んだ際、取り組んだ問題は必ず自分でもう一度考える癖をつけましょう。初見の問題にそう取り組むのかはもちろん大事ですが、その取り組み方の改善をする機会を作ることも同様に大切です。

過去問に取り組みながら、自分なりの小論文を解くときのルーティーンを作っておくと試験本番でも落ち着いて取り組めると思います。(私はこれをやっていなかったので、失敗してしまった、、、)

慶應SFCを目指す受験生へのメッセージ

ここまで読んでくださりありがとうございます。

近年のSFCの倍率は10倍を超えるほど人気で、入試問題も独特だから、「SFCに興味はあるけど自分には無理だ」だなんて考えていませんか?

そんなことはない!!!

正しい方法で、しっかり努力すれば、SFCへの切符をつかめます!!SFCは素晴らしい場所です。ぜひ自分の思いを貫いてください。SFCで待ってます!

-320x180.png)