この記事の目次

自己紹介

初めまして!環境情報学部2025年入学のさかひかです。

私は昨年、ギャップイヤーを経て慶應SFCを受験しました。現役時代は建築と生命科学で迷った末に生命科学系に決め、筑波大学の生命環境学群を第一志望にしていましたが、不合格。東京農業大学の生命科学部に入学して半年間通いました。

しかし、建築と生物を両方勉強したいという思いを断ち切れず、二重専攻が可能な海外大、そしてSFCを受験することにしました。そこで9月からは農大を休学し、ギャップイヤーのような状態で受験勉強(SFC対策、海外大用エッセイ、課外活動)に集中しました。

プロフィール

出身:佐賀県の公立高校(偏差値69)→東京農業大学生命科学

英語:塾なし独学

小論文:小論文のトリセツ「小論文の駆け込み寺」

受験校・結果

【現役時】

筑波大学 生命環境学群 生物学類 AC入試 不合格

筑波大学 生命環境学群 生物資源学類 一般入試、後期入試 不合格

明治大学 農学部 共通テスト利用 不合格

東京農業大学 生命科学部 バイオサイエンス学科 共通テスト利用 合格

東京農業大学 国際食料情報学部 国際食農科学科 共通テスト利用 合格

【ギャップイヤー時】

慶應義塾大学 環境情報学部 一般入試 合格

Barnard College (Regular Decision) 不合格

Mount Holyoke College (Regular Decision) 不合格

Wellesley College (Regular Decision) 不合格

慶應SFC英語の対策方法

英語は高校時代からコツコツ勉強していて、筑波大学の本番で8割を取れました。また、高2から海外大も視野に入れていたのでTOEFLのreadingにも取り組んでいました。そのおかげもあって英語の基礎力はあったので、SFCの対策としては語彙力強化、問題形式に慣れること、に取り組みました。単語、文法にかなり危機感を感じたので、スケジュールを立ててしっかり対策しました。

使っていた英語教材

・リンガメタリカ(電車内で読む)

・解体英熟語(1日3回、20単語ずつ)

・TOEFL3800

・TOEFLiBT公式テキスト

・Duolingo English Test

・慶應SFC過去問

英語の学習スケジュール

~1月 TOEFLiBT、DET

12~2月 過去問を解く(1日3年分)

SFC英語の問題形式の特徴は、

- 長文、長文、超長文(長文力、読解力)

- 内容読解(読解力)

- 文法、単語問題(語彙力)

です。これらを攻略していきましょう!!!

慶應SFC英語の学習のポイント3つ

① 長文力、読解力

長文耐性は大事です。集中力が必要なので、長文を見て「うわ、、、長」と気後れしないように慣れておきましょう!長いと混乱してくるかもしれませんが、解く道筋を身につければ淡々と解けるようになります!

解き方(SFCの問題以外にも使えると思います!)

- まずタイトルをチェック

タイトルを見れば、どういうトピックなのか把握することができます

(たまにないものもありますが、、、その場合は段落ごとに要旨把握→全体の要旨推測) - 段落番号を振る

- 引用されている段落にマーク

- 設問を見て、条件把握

理由、同義、当てはまらないものなど問いの条件にマークします。 - 本文を読む

マークした段落に来たら設問を見てみる。解けそうだったら解いてみる。無理そうだったら、問題番号にマークしてあとで戻ってくる。

② 語彙力

SFCの英語は難しい単語も多く、単語や文法のレベルも高いと感じました。

そこで、解体英熟語、単語帳、My単語帳で語彙力強化を図りました。

解体英熟語

過去問にでてくる文法をちょくちょくあって、重宝しました。

朝(20語)、昼(20語+復習20語)、晩(20語+復習40語)

というスケジュールで回し、1か月ほどで1周できます。3秒で出てこなかったら答えを見る!瞬間的に出てこないと使えないので、とにかく何回もやって覚えましょう。

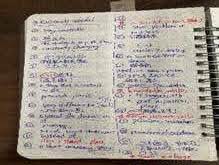

My単語帳

表(左の写真):問題、覚えたいものを書くページ

裏(右の写真):解答を書くページ

隙間時間にさっと取り出して解いていました。あらゆる暗記ものに使えます!

③ 慶應SFCの問題形式に慣れる

- 過去問を1日に3年分解く

- 総合政策、環境情報の両学部の問題を解く

- できるだけその日のうちに復習する

- 復習しきってから新しい過去問をやる

- たくさん解かないと!という焦りもありますが、中途半端にやっても力はつきません

- 1週間後にまた解いてみる(2,3回ずつ解きなおしました)

ミスした箇所の分析をして、なぜ間違えたのか、どうしたら間違えないのかを洗い出す。文法を覚えていなくてミスしたのなら、my単語帳に追加して暗記する。文章の意味が分からなくてミスしたら、文章の分析(前後の文との関連性、設問の再読、構文分析など)をする

慶應SFC小論文の勉強法

現役時代に試しに解いてみたときは、何をやれば勉強すればよいか分からないし、文字数埋まらないし、わけわからん!と思っていました。

いろんな動画を見たり、他塾の体験にいったりましたが、小論文のトリセツが一番明確にやることが提示されていて、ここなら!と思って入りました。

小論文のトリセツの「駆け込み寺」を最大限に活用して、勉強しました。

小論文の学習スケジュール

- 11月~12月 小論文の駆け込み寺ライブ授業

- 12月~ アーカイブ配信を見返す、添削依頼をする

- 1、2月 ほぼ毎日解く

小論文上達のコツは、とにかく書くことだと思います。毎日少しでも小論文に触れることで、書くことに対するハードルを下げられます。毎日入試レベルの600字以上を書く必要はないと思います。時間がない日は200字でもいいから書く、そして復習する。ハードルを下げて、コツコツやっていきましょう!

慶應SFC小論文の勉強のポイント3つ

① インプットする

新聞:毎朝ご飯を食べながら、毎晩ご飯を食べながら読んでいました。もともとの日課でしたが、受験を意識して、あまり興味がなかった政治面を読んでみたり、ざっとではなくしっかり読んでみたりしました。

YouTube(PIVOT、YouTube大学、WIRED、News Picks、LIBERARY、IMAGINE大学、flierなど):家事や準備中に1日2本ほど、教養的な話をとにかくいろんな分野(中東情勢、アート、思考法、政治、国家体制、生物多様性、生命科学、テクノロジー、コンピューターなどなど)

② アウトプットする

①で得たものをそのままにしていても知識にはなりません。インプットだけで頭がキャパオーバーになると、ほかのことに頭が使えなくなってしまいます。そのため、定期的にアウトプットして頭のキャパに余裕を持たせることが大事です。

アウトプットの方法

- ふせんに簡単でいいので今日学んだトピックのタイトル、要点を書き出し(何も見ずに)。全部書き出せなくていいんです!書き出せない部分は忘れちゃいましょう!

- これは思い出したい!というものがあればもういちど新聞や動画を見返し、付箋に追加でメモします。

- ノートに貼り付け

- たまに見直し

見た日、書いた日の日付はメモしておいた方がよいです。

③添削してもらう

自分では結構書けたと思っても、人に見てもらうと修正すべき点がいっぱい出てくることがあります。方法が身についていくと、そのズレが小さくなっていくことが分かると思います。どんどん添削してもらいましょう。ただ、何も考えずに添削に出す、添削してもらって終わり、は危険です。

小論文の添削の活用方法

〈添削前〉

- 自分で評価

- これができてないかもという点を考えて、添削者に伝える

言語化が難しくても、どこに違和感を感じるかは伝えておきましょう。

〈添削後〉

- 添削が帰ってきたら、解きなおし

強化すべき部分を分析、対策

論理がだめだったなら、例文を書き写して構造を知るなど

慶應SFC受験生へのメッセージ

ここまで読んでいただきありがとうございます!!!

最後に覚えておいてもらいたいことがあります。

それは「絶対にあきらめないこと」。

SFCの問題は独特で、気が引けてしまうかもしれません。でも、方法はあります。正しい方法を知り、焦らず勉強していけば、力はついていきます。

もう時間がないと焦りを感じるかもしれません。勉強中も受験本番も。でも、まだ時間はあります。2か月でも、20分でも、2分でも、その時間を使ってできる最大限をやりましょう。

私は対策を始めるのが遅く、受験本番もこれは無理かもと、諦めモードになった時間がありました。しかし、解き方を思い返し、やれるだけやってやる!という思いでやりきりました。自分を信じてあきらめないことってけっこう強いです。

最後まであきらめないで! 自分を信じて!

応援しています。

-320x180.png)