この記事の目次

慶應義塾大学 環境情報学部2025年【問い】

問1

以下の【0】、【1】、【2】は、上記の課題文を、大規模言語モデル¹を用いて要約した文章であり、【0】には、タイトルがつけられています。

(1) 【0】のタイトルを参考に、【1】、【2】にタイトルをつけなさい (2) 【0】、【1】、【2】の要約文のうち、課題文の要約として最も適切なものを一つ選び、選んだものの番号を枠内に記載し、その下の記述欄に、その理由(なぜ、それが適切であり、他のものが適切でないのか)を300字以内で記載しなさい。

【0】タイトル「仮説演繹法の誕生と近代科学の基盤確立」

近代科学の方法論である仮説演繹法は、十二世紀ルネサンスでギリシャの論証精神とアラビアの実験精神が結びついたことで成立した。この手法は、演繹法と帰納法を組み合わせたものである。演繹法は、普遍的な命題から個別の結論を導き出すが、新しい知識は得られない。一方、帰納法は個別の事実から普遍的な法則を導くが、その法則は蓋然性にとどまる。仮説演繹法は、仮説を立て、その仮説から導かれる予測を実験で検証することで、合理的かつ経験的な方法を確立した。

【1】 仮説演繹法は、ギリシャの演繹法とアラビアの帰納法の長所を統合した手法である。演繹法は確実な結論を導くが、新たな知識を生み出さず、帰納法は知識を拡張するが確実性がない。この両者を組み合わせ、仮説から導かれる予測を実験で検証することで、近代科学は確立された。しかし、この手法も無限の確実性を保証するわけではなく、仮説は常に新たな経験に対して開かれている。

【2】仮説演繹法は、帰納法と演繹法の長所を活かした方法であり、近代科学の基盤となった。観察に基づいて仮説を立て、その仮説から予測を導出し、実験で検証する。この過程で得られる法則は、帰納的推論の不確実性を補うが、完全な確実性を持つものではない。科学の法則は、常に新しい経験や発見に基づいて修正されるため、絶対的な真理とはならずに、仮説の段階にとどまる。

¹大規模言語モデルは、大規模な文章データと深層学習(ディープラーニング)技術を用いて、人間が話したり書いたりするのと類似した、自然な文章を生成する「言語モデル」です。ここで、「言語モデル」とは、文章の並び方に確率を適用する事で文章を生成するモデルです。大規模な文章データを解析し、自然な文章の並び方に高い確率を割り当てて、文章として成立しない並び方に低い確率を割り当てます。代表的な大規模言語モデルを用いたサービスに、OpenAI社のChatGPTがあります。ChatGPTは、文章で指示したことに対し、適切な文章を生成するサービスであり、我が国でも様々な分野で活用されています。

問2

現在、世界には様々な課題が存在しており、それらに対応するための取り組みが今後ますます求められるようになっています。問1に記載された「仮説演繹法」は、これらの課題への対応を進めるための有効な方法論として考えられます。ただし、「仮説演繹法」では、どのように仮説を見出すのかという点に関しては議論がされていないため、未だ解決のための糸口(仮説)が存在しない課題に関しては、対応が困難であると考えられます。

糸口(仮説)をどのように見出すのかに関しては、論理的な検討も進められる一方で、非論理的とも言える「ひらめき」などにより、糸口(仮説)が見出される場合があることも知られています。よく「ひらめく」人がいる一方で、なかなか「ひらめかない」人もいます。また、大規模データ解析に基づく推論や、生成AIを用いたアイデア出しなど、コンピュータに糸口(仮説)を見出させる、あるいは人が「ひらめく」ための素材を提供させる取り組みも進められています。

(1) 今後、多くの人が、現代世界に存在する課題を解決するために有効な糸口(仮説)を見出し、さらにそれを実践する事で課題を解決していくために、どのような「取り組み」や「仕組み」が必要でしょうか。課題文に記載された「仮説演繹法」の役割も含め、あなたの考えを400字以内でまとめなさい。

(2) あなたが(1)で記載した考えは、どのように実現できるでしょうか? 特定の課題をテーマとして取り上げ、どのように実現するのかを具体的に記載しなさい。枠内に収まるものであれば、イラストを含め、どのような表現を使っても構いません。

なお、既存の組織や制度を活用する場合は、その名前を具体的に記載してください。また、「実現性」、「特殊性」、「独創性」を評価します。

慶應義塾大学 環境情報学部2025年【答案例】

問1-(1)

【1】…仮説演繹法の二面性と近代科学の発展過程

【2】…仮説演繹法の本質と科学的真理の暫定性

問1-(2)

【2】

【2】は仮説演繹法の本質的な特徴を的確に捉えている。すなわち、帰納法と演繹法の長所を活かした方法であることを示した上で、「観察に基づいて仮説を立て、その仮説から予測を導出し、実験で検証する」という具体的な手順を明確に示している。さらに、得られた法則が「完全な確実性を持つものではない」という科学の本質的な性格についても言及している。これは課題文で論じられている「自然科学が経験科学である以上、それが常に新しい経験に対して開かれている」という重要な指摘と合致している。また、「絶対的な真理とはならず、仮説の段階にとどまる」という指摘は、科学理論の暫定性という現代科学の基本的な考え方を的確に表現している。(300文字)

問2-(1)

現代社会が直面する複雑な課題に対して、仮説演繹法は極めて有効な方法論として機能する。その理由は、この方法が体系的な「仮説の設定と検証」というアプローチを提供し、複雑な問題を段階的に解決していく道筋を示すからである。しかし、現代の課題解決においては、従来の仮説演繹法をさらに発展させた新たな「取り組み」と「仕組み」が必要となる。

第一に、多様な専門家や市民による「集合的な仮説形成」の仕組みを構築することが重要である。環境問題や社会課題は複雑に絡み合っており、単一の専門分野からの仮説では不十分である。そこで、異なる知見や経験を持つ人々が協働して仮説を形成し、実証的に検証していく場の整備が求められる。

第二に、データ科学とAIを活用した「仮説検証の高速化」と、実社会での試行による「反証可能性を担保した社会実装」が不可欠である。これにより、より正確な仮説検証と効果的な解決策の確立が可能となる。(397文字)

問2-(2)

具体的な課題として「都市部における高齢者の孤立防止」を取り上げ、先述の仮説検証型アプローチを実現する方法を提案する。

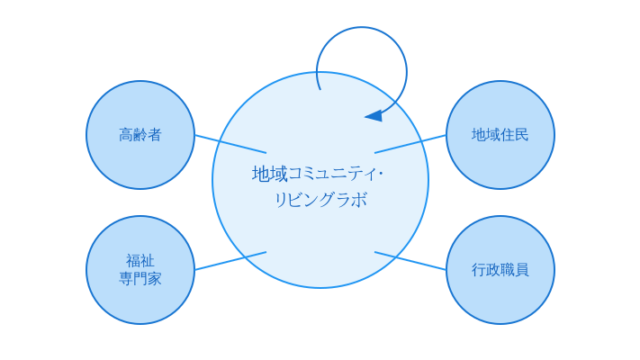

まず、集合的な仮説形成の段階では、以下のような「地域コミュニティ・リビングラボ」を設置する。これは、高齢者、地域住民、福祉専門家、テクノロジー専門家、行政職員などが参画する実証実験の場である。

このリビングラボでは、最初に参加者全員でデータに基づく現状分析を行い、複数の仮説を形成する。例えば、「定期的な対面交流の機会創出」「デジタル技術を活用した見守りシステムの構築」「地域商店街と連携した生活支援サービスの展開」などの仮説を立てる。

次に、データ科学とAIを活用した仮説検証を行う。具体的には、高齢者の活動データ(位置情報、購買履歴、コミュニケーション頻度など)を収集・分析し、各施策の効果を定量的に評価する。この際、プライバシーに配慮したデータ収集・管理の仕組みを整備することが重要である。

さらに、検証結果に基づいて施策を改善・発展させる「反証可能な社会実装」を行う。例えば、効果が確認された施策は他地域への展開を図り、課題が見られた施策は参加者との対話を通じて改善を重ねる。このように、科学的な検証と実践的な改善を組み合わせることで、持続可能な解決策を確立することが可能となる。(602文字)

慶應義塾大学 環境情報学部2025年【答案例】

問1

まず、【0】には以下の要素が不足しています:

- 科学の本質的性格への言及

- 課題文で強調されている「自然科学が経験科学である以上、常に新しい経験に対して開かれている」という点への言及が不十分

- 科学理論の暫定性や不確実性についての説明が欠けている

- 方法論の具体的手順

- 観察から仮説を立て、検証するという具体的なプロセスの説明が【2】と比べて不明確

- 帰納法と演繹法の統合がどのように行われるのかの説明が不足している

したがって、【0】は仮説演繹法の歴史的な成立過程は適切に説明していますが、その本質的な特徴や現代科学における意義についての説明が不十分です。これは課題文全体の要約としては物足りず、最適な解答とはなり得ないと判断できます。

また、【1】は「仮説演繹法は、ギリシャの演繹法とアラビアの帰納法の長所を統合した手法である」という歴史的な成立過程から説明を始め、「演繹法は確実な結論を導くが、新たな知識を生み出さず、帰納法は知識を拡張するが確実性がない」という両者の特徴を対比的に示しています。そしてこれらを統合することで「近代科学は確立された」と述べ、さらに「この手法も無限の確実性を保証するわけではなく、仮説は常に新たな経験に対して開かれている」という科学の本質的な性格にも言及しています。

これは課題文の核心部分である「近代科学は、十二世紀ルネサンスを通じて、ギリシャ科学の論証精神とアラビア科学の実験精神とが結びついたところに成立した」という歴史的文脈と、「自然科学が経験科学である以上、それが常に『新しい経験』に対して開かれているのは当然のことである」という科学の本質的性格の両方を過不足なく含んでいます。

しかし、【2】の方がより適切な解答となる理由は:

- 【2】は仮説演繹法の具体的な手順(「観察に基づいて仮説を立て、その仮説から予測を導出し、実験で検証する」)を明確に示している点

- 「帰納的推論の不確実性を補うが、完全な確実性を持つものではない」という科学理論の本質的な性格をより直接的に述べている点

- 「絶対的な真理とはならず、仮説の段階にとどまる」という現代科学の認識論的な立場をより明確に示している点

が挙げられます。つまり、【1】も正解となり得る要素は十分に含んでいますが、【2】の方がより包括的かつ具体的に課題文の本質を捉えているといえます。

問2-(1)

問2の【1】では、現代世界が直面する課題への対応手段として「仮説演繹法」の役割について考察することが求められています。

まず、文章の前提として、現代世界には様々な課題が存在し、それらへの対応が急務となっていることが示されています。特に注目すべきは、未解決の課題に対して「糸口(仮説)」を見出すことの重要性です。

ここで重要なのは、課題解決のための糸口(仮説)を見出す方法について、大きく二つのアプローチが示されている点です。一つは論理的な検討による方法で、もう一つは「ひらめき」のような非論理的な方法です。文章では特に、「ひらめく」人と「ひらめかない」人の存在に言及しており、これは創造的な問題解決における個人差を示唆しています。

さらに、現代的な手法として、大規模データ分析や生成AIの活用が挙げられています。これらのテクノロジーは、人間の「ひらめき」を補完し、新たな仮説の発見を支援する役割を果たすことが期待されています。

この問題で求められているのは、こうした状況を踏まえた上で、今後多くの人々が課題解決に取り組むために必要な「取り組み」や「仕組み」について、400字以内で考えを述べることです。特に、課題文で説明された「仮説演繹法」の役割を含めて考察することが重要です。

採点のポイントとしては、以下の要素が重要になると考えられます:

- 現代の課題解決における「仮説」の重要性の理解

- 論理的アプローチと直感的アプローチの両面への言及

- テクノロジーの活用可能性についての考察

- 「仮説演繹法」の特徴を踏まえた具体的な提案

- 実現可能性のある「取り組み」や「仕組み」の提示

また、回答では具体的な例を挙げながら、どのような課題解決の方法が効果的か、実践的な視点から論じることが求められます。「仮説演繹法」の持つ体系的なアプローチと、現代のテクノロジーをどのように組み合わせることができるかという観点も重要です。

良い回答のためには、単なる理論的な説明だけでなく、実際の課題解決の場面を想定した具体的な提案が必要です。また、個人の創造性と組織的な取り組みのバランス、テクノロジーの活用と人間の思考力の融合といった観点からの考察も評価のポイントとなるでしょう。

-320x180.png)