※慶應義塾大学総合政策学部2025年度の小論文試験を追記しました(2025年2月23日)

今回は、慶應義塾大学 総合政策学部の小論文の傾向と対策を、過去のすべての入試問題を参照・分析した上で、お伝えしていきます。

大学受験小論文の唯一かつ最高の対策方法は、過去問を解き、出題傾向を抑え、対策を練ることです。特に、慶応SFC(総合政策学部、環境情報学部)の小論文は、他大学と比較すると出題内容が特殊ですので、過去問の演習なくして合格することは極めて難しいと言えるでしょう。

また、慶応SFCの受験科目は、英語/数学/情報+小論文という2科目受験となっており、小論文の配点は合計得点の50%を占める重要な試験になっています。

実際に、いくら英語や数学の得点が高くても、小論文で最低基準の得点(年度毎に異なるものの、約6割)を獲得しなければ、足切りで不合格となってしまいます。

訂正:2015年頃の入試より、科目別の足切り制度はなくなりました。

しかしながら、世の中に出版されている解答例や対策本では、SFC小論文の全体像を理解することができません。

そこで、慶応SFCを卒業し、多くの合格者を輩出してきた管理人Kazが、SFC小論文(総合政策学部)出題傾向を抑えた上で、その分析、そして来年の受験に向けた対策をお伝えします。

なお、2021年4月に、慶應SFCインテンシブコース(英語・小論文)Produced by小論文のトリセツの開講します。「全額返金保証」「慶應SFC合格保証」という全体未聞の取り組みで、現役SFC生のコーチと一緒に、SFC合格までフルサポートします。ぜひご参加をお待ちしております。

この記事の目次

SFC小論文(総合政策学部)の出題傾向と難易度【2020年度追記】

まず、慶応SFC(総合政策学部)の過去問の出題テーマ、SFCでの研究領域(分野)、文字数、難易度を一覧化しましたので、概観を見ておきましょう。出題テーマのリンク先は、過去問の答案例・解説の記事です。

SFCでの研究領域(分野)とは、SFCのHPの研究領域のページを参照しています。研究領域を抑えておくことは、とても大事です。なぜなら、SFCの受験小論文の問題を作成している人は、SFCの教員(教授、准教授)であり、必然的に教員の専門領域から出題されることになるからです。すなわち、先にSFCの研究領域がどのような内容であるかを抑えておけば、試験当日に慌てることはなくなるはずです。必ず目を通しておくようにしましょう。

なお、必ずしも特定の1つの領域だけでなく、領域を横断するテーマも該当しますが、ここでは便宜的に、主な領域を1つピックアップしています。

| 年度 | 出題テーマ | SFCでの研究領域(分野) | 文字数 | 難易度 |

|---|---|---|---|---|

| 2025年 | 人間性の探求と未来社会における先導者の使命 | 政策デザイン | 指定なし |  |

| 2024年 | 日本経済活性化の政策立案 | 政策デザイン | 1,600 |         |

| 2023年 | 大学教育と社会における知の役割 | 政策デザイン | 1,400 |             |

| 2022年 | トレードオフ関係の特定と意思決定 | 政策デザイン | 1,000 |             |

| 2021年 | 課題の分析・構造化と政策提言 | 政策デザイン | 800 |           |

| 2020年 | 不確実性と民主主義 | 政策デザイン | 1,000 |             |

| 2019年 | グローバルリスクの分析 | 政策デザイン | 1,000 |             |

| 2018年 | 社会的選択の理論と実践 | 政策デザイン | 900 |     |

| 2017年 | 原因分析の考え方 – 因果関係と相関関係 | 政策デザイン | 800 |           |

| 2016年 | 社会科学の分析手法を用いた格差の考察 | 国際戦略 | 1,300 |         |

| 2015年 | データサイエンス手法 – データ収集・分析・意思決定 | 政策デザイン | 1,000 |     |

| 2014年 | 教科書とは何か – 研究と教育の関係 | 政策デザイン | 1,700 |         |

| 2013年 | これからの日本の指針 – スピーチ原稿の執筆 | 政策デザイン | 1,500 |         |

| 2012年 | グローバリゼーションが世界の政治・経済に与える影響 – 現在と未来の変化 | 国際戦略 | 1,000 |             |

| 2011年 | 豊かさとは何か – 総合政策的アプローチによる日本のデザイン | 政策デザイン | 1,400 |           |

| 2010年 | 介護労働に関する課題 – 企業と国家の視点 | 社会イノベーション | 800 |     |

| 2009年 | マニフェストの評価 – 自民党と民主党の比較 | 政策デザイン | 1,200 |         |

| 2008年 | 教育のあり方 – 教育する者と学習する者の関係 | 政策デザイン | 1,500 |           |

| 2007年 | 議論のテーマと論点の設定 – 少子化・格差社会 | 政策デザイン | 1,500 |           |

| 2006年 | 世論とは何か – 定義・事例・形成プロセス | 国際戦略 | 1,500 |           |

| 2005年 | 国旗・国家はどうあるべきか – 学校・日本社会での扱い | 政策デザイン | 1,600 |             |

| 2004年 | ODAから読み解く、国際・国内社会の変化 | 国際戦略 | 1,500 |             |

| 2003年 | 歴史的背景を踏まえた、他国への日本の紹介 | 政策デザイン | 1,500 |     |

| 2002年 | 将来の産業社会における企業の役割 | 経営・組織 | 1,000 |   |

| 2001年 | 日本における政治とリーダーシップの関係 | 政策デザイン | 1,000 |     |

| 2000年 | 技術革新の影響と国家の役割 | 政策デザイン | 1,000 |             |

| 1999年 | 公と私のあり方 | 政策デザイン | 1,000 |             |

| 1998年 | 高齢化社会の政策課題と解決施策 | 政策デザイン | 800 |             |

| 1997年 | 国家の役割はどうあるべきか | 政策デザイン | 1,000 |           |

| 1996年 | 商品および商品広告の批評 | 経営・組織 | 800 |     |

| 1995年 | 不確実性の時代における知的心構え | 社会イノベーション | 1,000 |         |

| 1994年 | 国家像のあり方 – 近代国家と現代国家の比較 | 政策デザイン | 1,000 |             |

| 1993年 | 未来の知のあり方 – 近代科学の限界 | 社会イノベーション | 1,000 |           |

| 1992年 | 時間の意味と役割 – 21世紀の社会の考察 | 社会イノベーション | 1,000 |         |

| 1991年 | 調査中 | – | – | – |

| 1990年 | 調査中 | – | – | – |

近年の慶応SFC(総合政策学部)の小論文では、2時間で、1,000〜1,500文字程度の回答を作成することが要求されます。また、提供される資料は約10ページと、膨大であることも特徴的です。

出題テーマとしては、1990年代後半〜2000年代後半までは「国家観」や「公と私」といった、ある意味論点が明確な内容が主流でしたが、2010年半ばからは、複雑な資料(情報)から論点を抽出し、構造化させ、自身の考えを述べさせるという、まさに総合政策学的なアプローチがより一層強くなりました。

SFCでの研究領域としては、政策デザイン(経済・財政、立法と政策立案、政策研究の方法)からの出題が大多数を占めており、そのなかでも特に、公共政策プロジェクト、統治機構研究の2点が多いです。

難易度としては、年度にややバラツキはあるものの、総じて京大の論文試験と比類する、日本の大学受験の最高峰の難易度といって良いでしょう。近年は合計文字数は少なくなったものの、新たに資料の論点を構造化(図示)させることが要求されており、付け焼き刃では太刀打ちできない内容となっています。

SFC小論文は、慶応SFCの理念・カリキュラムを理解することが不可欠

さて、具体的な対策に入る前に、SFC小論文で合格答案を作成するための、もっとも重要な点をお伝えしておきたいと思います。それは、SFC小論文(総合政策、環境情報)の問題には、SFCの理念が色濃く反映されているということです。

理念およびそれを体現する研究領域は、慶応SFCのHPおよび2019年慶応SFCのパンフレットに記載されています。これらの文章は、SFCの教授らが長期間に渡る議論の末に、丹精込めて作った重要なコンテンツです。もちろん、SFC小論文の発想のネタ、起点、答案の方向性に使わない手はありません。

参考として、SFCの研究領域の説明を引用しますので、ぜひ熟読しておきましょう。

理念

複雑な現代社会と不確実な未来。手付かずの領域に踏み込んで新しい状況を洞察し、問題解決への最適解を示すためには、土台となる技術や制度、組織を理解し、大胆に設計し直す知恵が必要です。鍵を握るのは、公共政策にとどまらない、企業や非営利組織、個人といった多様なアクターの協働から生まれる処方箋。総合政策学部の学生は、「実践知」を重視しながら、一つの学問領域だけでは解決が困難な21世紀の問題に取り組んでいます。

SFCでは、1990年の設立当初より、明確なコンセプトを有しています。それが、上記で記載のある通り、1つの学問領域では解決できない問題に対して、多様な視点、異なる専門性からアプローチして問題を解決していこう、というものです。

この理念は、SFC小論文の答案を作成する上での明確な軸となりますので、ぜひ暗記出来るレベルで読み込むようにしましょう。

研究領域

次に、下記ではSFC(総合政策)が掲げる5つの研究分野の内容を記します。これら1つ1つが、小論文の問いのテーマとなり、またあなたが小論文答案を作成する際の重要な指針となりますので、ぜひしっかり理解するようにしておきましょう。

政策デザインの分野

変化を続ける政治的・経済的・社会的環境に適応し、私達の毎日をより良いものにしていく手段として政策を広く捉えます。政府のみならず、さまざまな主体が参加して政策をデザインする方法と概念を学びます。

政策デザインは、近年の総合政策学部の出題テーマでは頻出であり、必ず抑えておく必要があります。具体的には、経済・財政、立法と政策立案、政策研究の手法というカテゴリーに細分化されます。

社会イノベーションの分野

イノベーションとは、社会のさまざまな要素の新しい結合によって、それまでにない新しい考え方などを生成することです。「社会的な成果」と「経済的な成果」の両面を追求する実践プロセスを学びます。

社会イノベーション分野も、多数のベンチャー起業家、イノベーターを輩出してきたSFCらしい問題解決のアプローチ方法です。ソーシャルビジネス・NPO/NGO、起業・ベンチャー経営、情報社会のコミュニティデザインというカテゴリーに細分化されます。

国際戦略の分野

グローバル(地球)、リージョナル(地域)、ナショナル(国家)など、複眼的な視点から世界を捉え、国際組織、国家、企業、NGO、個人など多様な主体に焦点をあてた国際戦略とガバナンスのあり方を研究します。

世界のグローバル化と言われて久しいですが、日本にも移民問題が迫る中、今後さらに切実な問題となることは間違いないでしょう。カテゴリーとしては、国際政治経済、地域戦略、ヒューマンセキュリティ、言語コミュニケーションに細分化されます。

経営・組織の分野

さまざまな組織の特徴を捉えつつ、その経営戦略やガバナンスのあり方について学びます。組織がどのように運営されるべきかという視点と共に、我々個人がどう関わるかという視点を重視します。

上記3つほどは頻出のテーマではありませんが、企業経営のあり方は、社会(ガバナンス、コンプライアンス)、環境という側面への考慮が不可欠になっている現状、重要な論点であることは変わりません。SFCでは企業経営の世界で卓越した成果を残された方々が教鞭をとっているので、引き続き関心を持つべきテーマだと言えます。経営戦略、マーケティング・経営情報システム、組織/人材・キャリアというカテゴリーに分類されます。

持続可能なガバナンスの分野

2030年の世界目標SDGs(Sustainable Development Goals)の設定で、都市・地域戦略と、グローバルかつ中長期の視点とが大きく近づきました。パートナーシップに基づいた持続可能な社会の実現方法を研究します。

最後に、持続可能なガバナンスです。こちらは、HP上では、都市・地域政策と記載されておりますが、同じ内容だと捉えて良いでしょう。持続可能なガバナンスに間接的に触れる過去問は実は多数あり、これからも重要な論点であり続けるでしょう。カテゴリーは環境政策、都市・地域政策、居住・コミュニティ政策の4つに細分化されます。

慶應義塾大学総合政策学部の受験にあたり、総合政策学部の理念および研究領域を理解することの重要性は、強調してもしすぎることはありません。ぜひ時間の許す限り、SFCのHPを熟読するようにしましょう。

SFC小論文作成での問題発見と問題解決の流れ

ここからはSFC小論文、特に総合政策学部の小論文答案作成の流れについて、解説していきます。SFC小論文の答案作成には、「定石」と言えるような、一定の回答法があります。この回答方法をマスターすれば、どの問題に対しても対処することができるようになるはずです。ただし、あくまでも「定石」という位置づけであり、問いが求める論点によって変化させていく必要がありますので、ご留意ください。

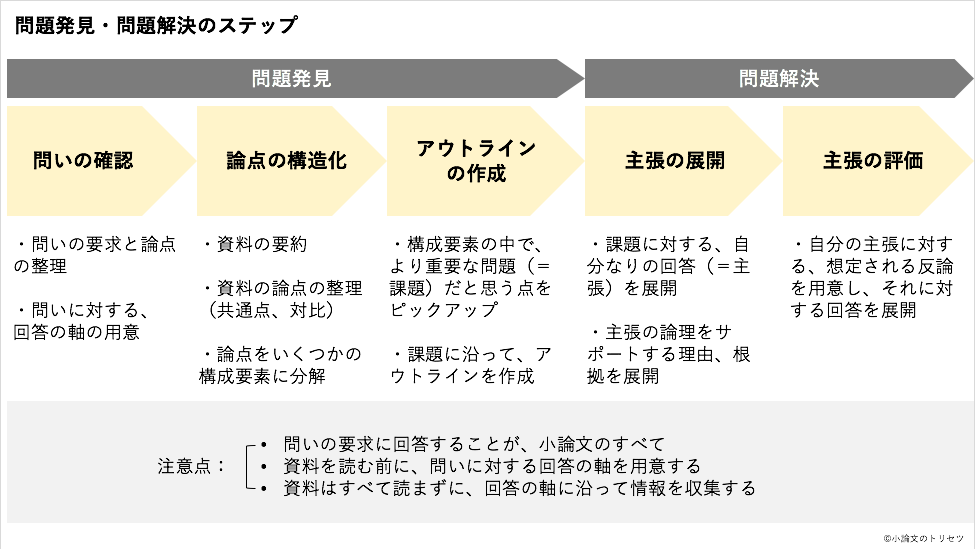

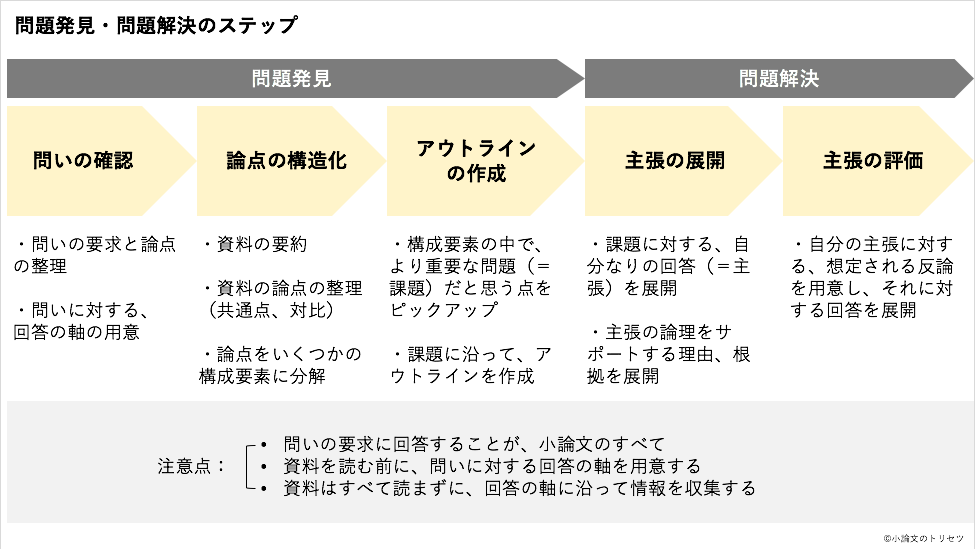

SFCの基本的なスタンスは、「問題発見・問題解決」です。このスタンスは、SFCでの研究活動だけでなく、社会人になってから企業で仕事をする際にも求められるスタンスです。この「問題発見・問題解決」というプロセスを、もう少し細分化してみると、このようになります。

SFC小論文の答案作成の主な流れは、

問いの確認→論点の構造化→アウトラインの作成→主張の展開→主張の評価

という5つのステップになります。この流れに沿って、制限時間(近年は2時間)内に答案を作成していくことになります。

それでは、それぞれのステップについてポイントを抑えておきましょう。

問いの確認

まずは、問いの確認です。

繰り返しますが、受験小論文の試験において、問いが要求する内容に対して回答することが求められます。

何言ってるんですか?そんなの、当たり前じゃないですか?

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、問いの要求に対して正しく回答できていない人が、本当に多いのです。この原因は、答案用紙を埋めていくにしたがって、徐々に問いの要求から、内容が遠ざかってしまっていることに気づかないことによるかと思います。もちろん、問いの要求に回答できていない答案は、大幅に減点され、合格答案にはなり得ません。

特に、SFC小論文の場合は、問いの内容が複雑に一見複雑に見えます。メインテーマと複数のサブテーマ(論点)が含まれていることが大半です。これらに対して、過不足なく回答することが求められます。

また、大事なポイントですが、問いを読んだ時点(資料を読み始める前に)、必ず問いに対する回答のおおまかな方向性、すなわち「回答の軸」を用意することを意識しましょう。なぜなら、何も考えずに資料を読み進めてしまうと、ほぼ100%制限時間内をオーバーしてしまうからです。そのため、時間を15分程度かけてでも、問いを読んでいる時点で、回答の軸、方向性を決めておくことが肝要です。

論点の構造化

次に、論点の構造化です。ここでは、問いを把握した上で、問いの論点を構造化することが求められます。

論点を構造化する上では、「問いのメインテーマを細分化する」「資料間がどのような構造、関係性なのか」という視点で考えてみましょう。

SFC小論文の資料は膨大ですが、ヒントの宝庫でもあります。資料の中からあなたの主張の論理展開をサポートできる部分をピックアップし、あなたの主張の論理をより説得力あるものにするために利用するのです。

そのためには、資料の正確な読解力が不可欠です。総合政策学部の小論文の問いでは、資料の要約が求められることがあるのも、そのためです。正しく外部の情報を理解し、そこからあなたの意見を展開することが求められているのです。

アウトラインの作成

3番目に、アウトラインの作成です。アウトラインは、小論文全体のガイドラインであり、小論文答案の骨子を成すものです。このアウトラインで論理構成が破綻してしまうと、当然答案用紙の内容も破綻してしまいます。したがって、いかに優れたアウトラインを作成するかが、小論文答案作成の肝となります。

アウトラインの作成方法については、第3回小論文短期集中講座でお伝えしたアウトラインの作成方法に詳述していますので、併せてご覧ください。

主張の展開

4番目に、主張の展開です。小論文で常に問われていることは、あなたの主張です。資料の要約や引用は、あなたの主張ではありません。いかにあなた自身の主張を説得力を持って伝えるかが、小論文の得点獲得に直結します。あなたの主張に説得力を持たせるためには、理由と根拠・論拠をセットにして語る必要があります。詳しくは、小論文短期集中講座で繰り返しお伝えしてきたことですので、不安がある方はぜひ復習してみてください。

主張の評価

最後に、主張の評価です。これは、あなたの主張に対する、想定される反論もしくはあなたの主張(考え、アイディア)の欠点を考え、その反論(欠点)に対する反論を記述するというものです。これによって、あなたの主張はより説得力を持つことができますし、「物事を多面的に捉えることができる人だ」と採点者にアピールすることができます。

問いの確認→論点の構造化→アウトラインの作成→主張の展開→主張の評価、この5つのステップがSFC小論文で求められる、問題発見・問題解決のプロセスです。

SFC小論文の問題発見・問題解決のプロセスは、大学での研究活動と同じ

これまで、SFC小論文(総合政策学部)での答案方法の流れを見てきましたが、実はこの流れは、まさにSFC入学後にあなたが研究活動で行うことそのものなのです。

研究活動の流れをシンプルに表現すると、

・自ら問いを立て、

・論点を整理し、

・自らの初期段階の考え(仮説)を立て、

・その論点に沿った情報を収集し、

・自分の考えをまとめる

というものです。

SFC小論文では、問いこそ与えられているものの、それ以降の流れは研究活動とまったく同じです。さらには、卒業後、社会人としてさまざまな仕事に就くことになると思いますが、仕事の進め方も実はまったく同じなのです。

受験生の皆さまには、ぜひSFCに入学した自分を想像して、SFC小論文を愉しみながら取り組んでみてもらえたらと思います。

慶應義塾大学 環境情報学部の小論文の入試傾向と対策も、ぜひチェックしてくださいね!

-320x180.png)